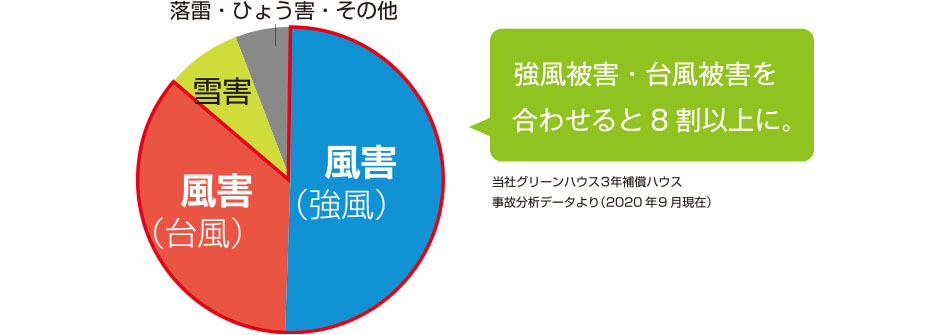

ビニールハウスの被害は台風や強風によるものが約8割

ハウス被害の原因として最も頻度が高いのは風害で、被覆資材のはがれのみの軽微なものから、倒壊全損のような甚大な被害までを合計すると、被害全体の8割以上を占めます。

また、風害は大きく強風被害と台風被害に分けられます。地域によって被害割合は異なるため、お住まいの地域に応じた風害対策が大切になってきます。

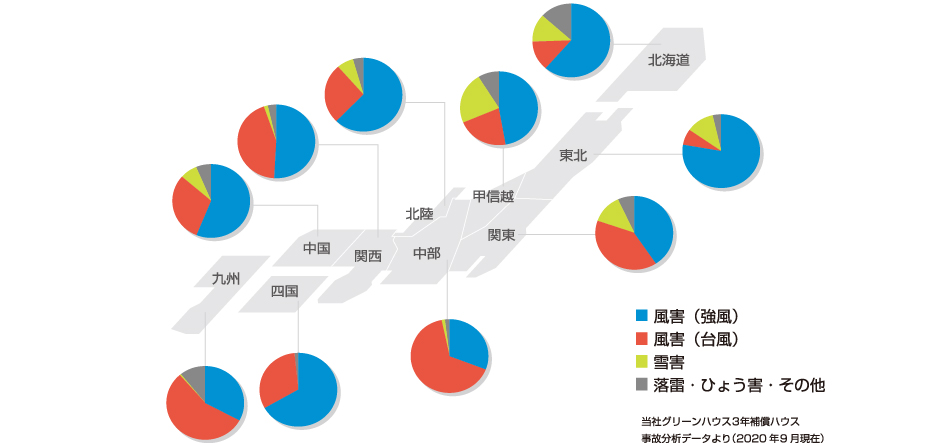

全国の平均被害割合

地域別被害割合

台風が上陸しやすい中部地域や九州地域は他の地域と比較すると台風被害が多くなっていますね。

逆に台風が上陸しにくいとされている東北地域や甲信越地域では台風被害よりも強風被害や雪害被害が多くなっていることが分かります。

台風や強風の対策は前もって準備を

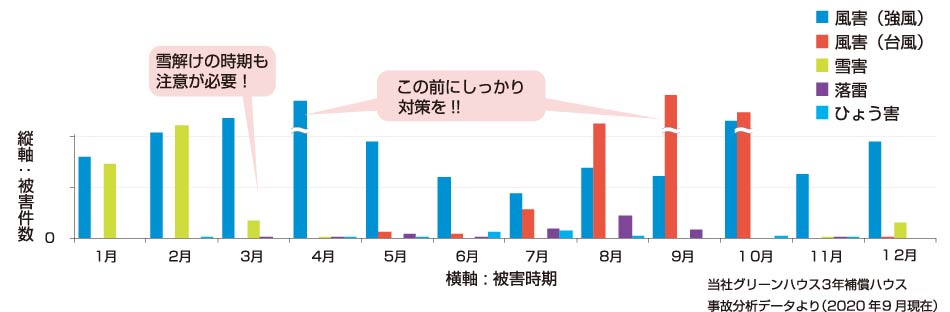

時期によってもハウス被害の原因の頻度は変わってきます。

台風被害が多くなるのは台風が発生しやすい9月と10月ですが、強風被害が多くなるのは春先の強風が吹く4月です。そのため、それぞれの時期に前もって対策を立てることが大切になってきます。

-

被害発生の原因から対処方法までわかりやすく解説!

ハウス丸わかり教本

台風や強風による被害発生のメカニズム

台風や強風といった風害よる被害発生には様々な要因があります。

メカニズムを知ることで、ご自身のハウスの立地条件に適した対策を立てることが可能です。

※丸屋根式ハウス単棟の場合を中心に記載しています。連棟ハウス、切妻型、ダッチライト型やスリークォーター型のハウスには必ずしも当てはまりません。予めご了承ください。

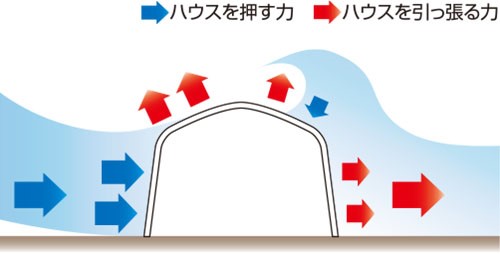

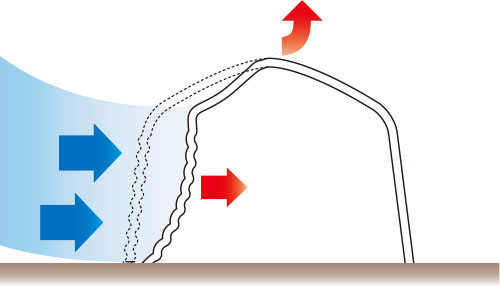

ビニールハウスが風から受ける力

-

側面からの風

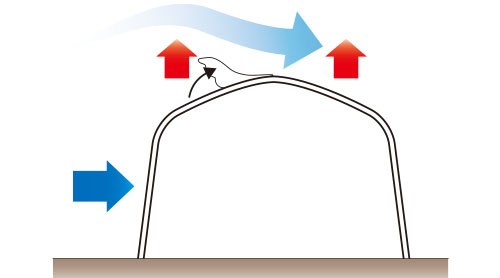

右図は、ハウス側面から風が吹いた場合、ハウスにどのような力が作用するかを示しています。

一方向からの風でもさまざまな力がハウスに働きます。

-

1.押す力

ハウス側面が風を受けると、柱に圧力がかかって内側に倒れこみます。

柱の変形とともに、棟部は上方に押し上げられます。

-

2.ビニールハウスを変形させる力

一部の柱の変形に伴い、ハウス全体にゆがみを生じさせます。

-

3.引っ張る力

ハウス上部を通過する風はハウスを引っ張る力を発生させます。

一方向からの風でもビニールハウスには二種類の力がかかることがわかりました。しかし、立地条件によってもハウスにかかる力は変わってきます。あなたのビニールハウスの立地条件に近い場合の風の影響についても知っておきましょう。

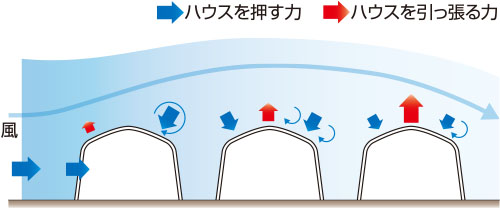

立地条件によって変化する風の影響

-

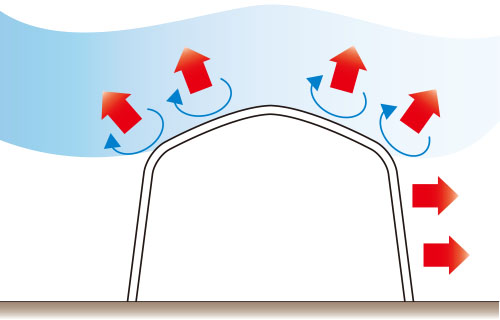

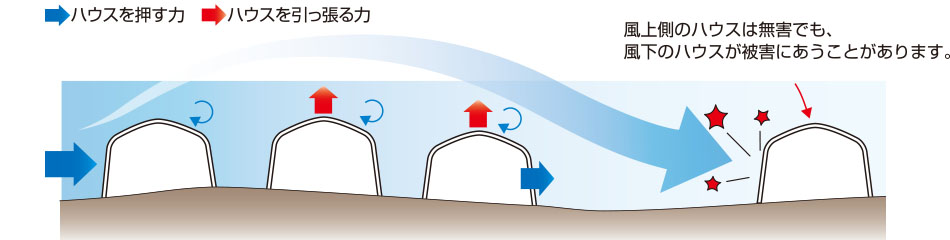

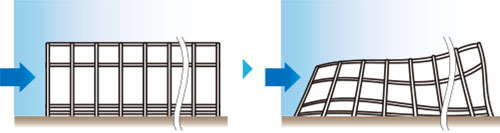

■ビニールハウスが複数棟並んでいる場合(連棟ハウスやハウス間隔が狭い場合)

ハウスの風上側は単独のときと同様で、主に側面に力を受けますが、風下側はハウスを引っ張る力が大きくなります。

-

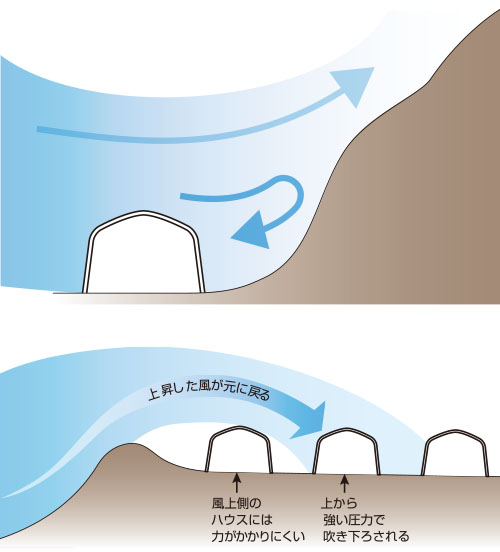

1.地形による風の吹き下ろし

山の斜面の下にハウスがある場合、斜面にぶつかって上昇しなかった風がハウスに衝突します。

山間地の場合、山のふもとから上昇した風が吹き下ろされるため、斜面から離れたハウスに被害がおよぶことがあります。

-

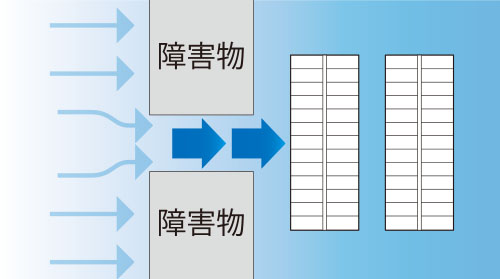

2.障害物による風の加速

風が障害物の間など、せまい場所を通り抜けると、風速が速くなります。

-

3.複合的な要因で起こる風害

風が障害物の間など、せまい場所を通り抜けると、風速が速くなります。

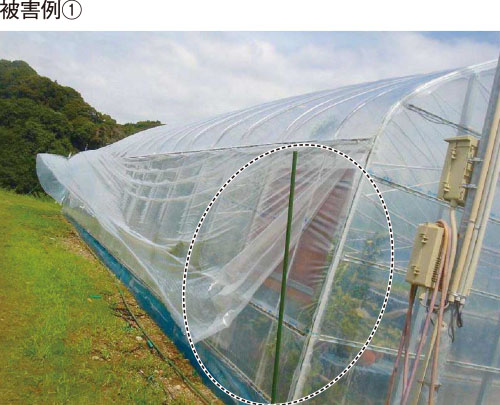

ビニールハウス被害例

-

■ビニールハウスを押す力による被害

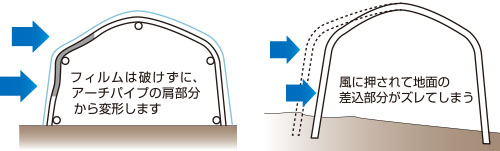

1.側面からの力

パイプの強度より、フィルムの強度が勝る場合に起こりやすい被害例です。高い強度のPO フィルムが一般的になり、このような被害が増加しています。

また、地盤の強度が低い場合、ハウスそのものがズレてしまう場合もあります。台風などで雨をともなう風の場合、雨で地盤がゆるむために、このような状況が発生しやすくなります。

-

2.妻面からの力

ハウス妻面が風に押される力は、同じ風速でも側面が押される力を上回ります。妻面は垂直に建てられているため、同じ風速でも面積あたりの押される力が大きくなります。

一方、出入口などの開口部が備えられていることが多いことから、わずかな変形でも風の侵入が発生する可能性があります。

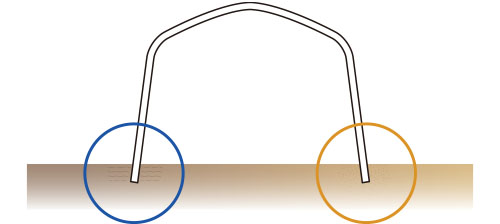

■ビニールハウスを引っ張る力による被害

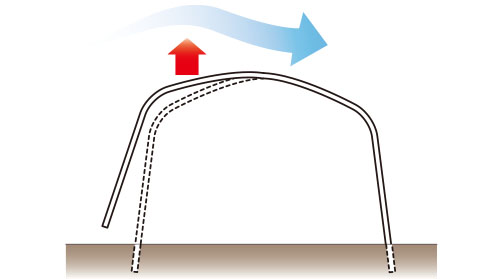

■ビニールハウスを引っ張る力による被害1.

ハウス本体は耐えているが、スプリングの脱落などでフィルムがはがされます。

-

2.

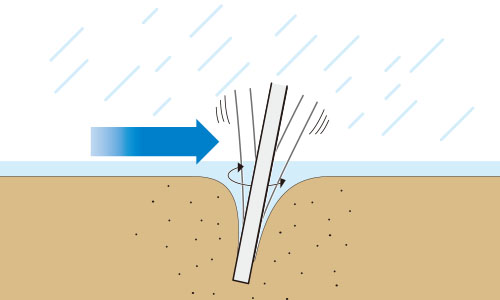

より強い風を受けたときや地盤の強度不足、建築してから日が浅いことなどが原因で、アーチパイプごと引き抜かれることもあります。

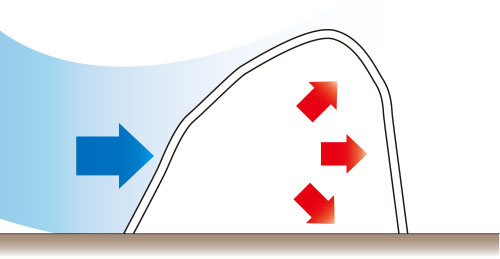

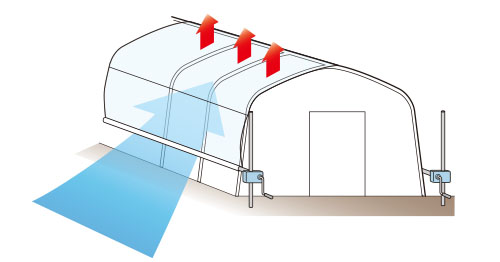

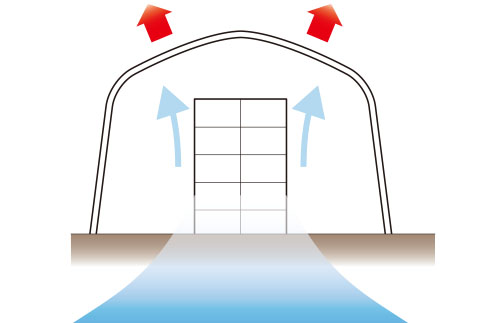

■ビニールハウス内に風が侵入することによる被害

■ビニールハウス内に風が侵入することによる被害1.側面からの力

ほとんどのハウスには、側面に開口部があります。ハウス端部や巻き上げパイプが風であおられて、ハウス内に風が吹き込みます。ハウス内に風が吹き込むと、ハウスを持ち上げる力が働き、大きな被害をもたらします。

-

2.妻面からの力

妻面にある扉などの開口部から風が侵入すると、側面からの侵入と同様に、フィルムの飛散や躯体損傷などの大きな被害につながります。

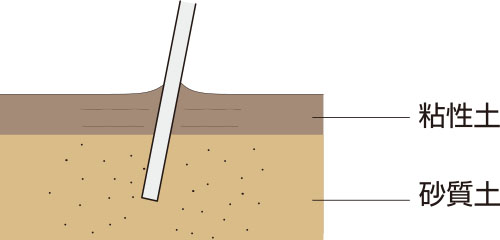

立地条件は目に見える部分だけではありません。目に見えない地面の中も被害を抑えるためにチェックするべき大切な立地条件です。土質についても知っておきましょう。

建設地の土質による粘着力の違い

-

■ビニールハウス内に風が侵入することによる被害

1.

土は粒子の大きさによって大まかに粘性土と砂質土に分けられます。一般的に粘土(粘性土)は粘着力が大きく、砂(砂質土)は粘着力が小さいです。

-

2.

耕作に用いられる土地の土質は、農地改良の過程で粘性土になっていることが多いため、表土は粘性土であっても地下部は砂質土の場合があります。表土だけで判断しないで実測する必要があります。

-

3.

ハウス建設直後や大雨などの外的要因によって地盤が軟弱になってしまうと、アーチパイプがゆすられて周辺の地面が広がり、パイプの保持力が低下することがあります。

-

被害発生の原因から対処方法までわかりやすく解説!

ハウス丸わかり教本

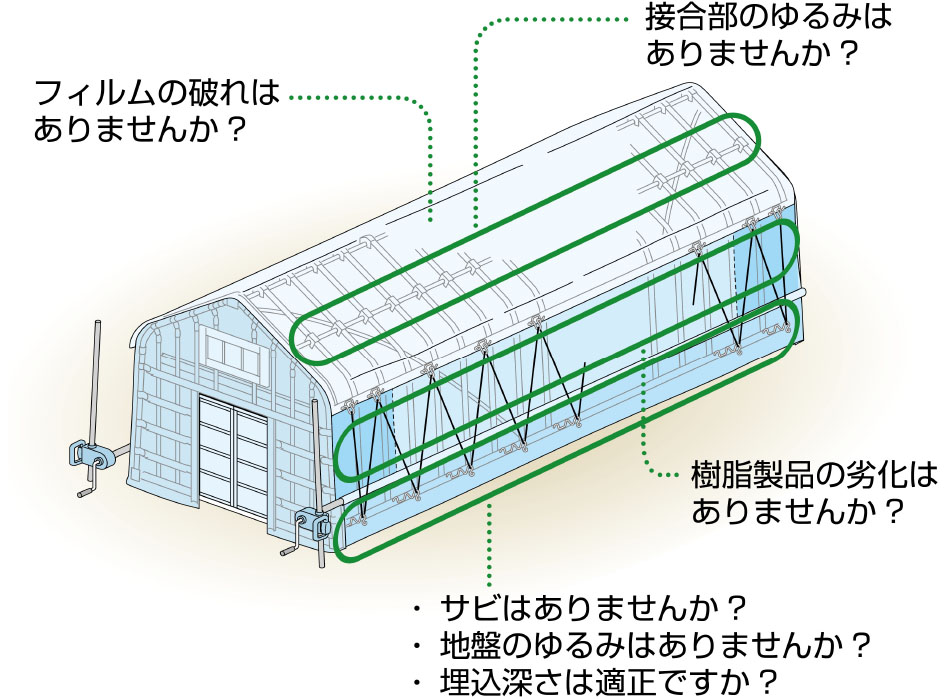

「強いビニールハウス」を維持する日々の保守管理

風害以外にもハウス被害の原因はさまざまです。甚大な被害を抑えるために大切なのは日々の点検・保守を行うことです。点検項目と管理方法のポイントについてご説明いたします。

サビによる強度の低下

-

現象・点検

ハウスの耐性=強度を下げる大きな要因は、パイプなどの骨組みに発生するサビです。特に地際部分は最も腐食しやすく、かつハウス強度において重要な役割を果たしますので、チェックを怠らないようにしてください。

-

処置

やすりを使いサビをすべて落としてください。(ケレン作業)。その後、市販の亜鉛メッキスプレーなどで塗装し、サビの進行を抑えます。

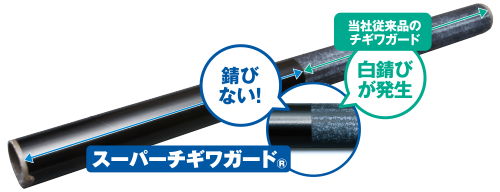

スーパーチギワガード

ハウスの中でも特にサビが発生しやすい地際部分の耐蝕性を高めた農ビ管です。新設ハウスの場合は、ぜひ、スーパーチギワ付きパイプをご採用ください。

「渡辺パイプ グリーンハウス総合カタログ らくちん大百科」参照

サビ以外による強度・耐久の低下と劣化の対策

-

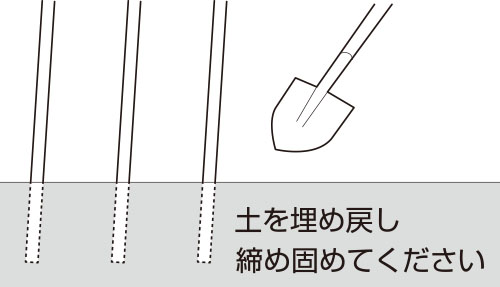

■パイプ差込部周辺の地盤のゆるみ・差込深さの減少

現象・点検

集中豪雨などによるパイプ差込部周辺の土の流出やゆるみなどが、ハウスの変形・破損の原因になります。また、土が流出してパイプの埋め込み深さが減少すると、風によるハウスの浮き上がりに対する抵抗を減退させます。(引抜抵抗力が低下します。)

処置

見つけたら直ちに土を埋め戻し、締め固めてください。

-

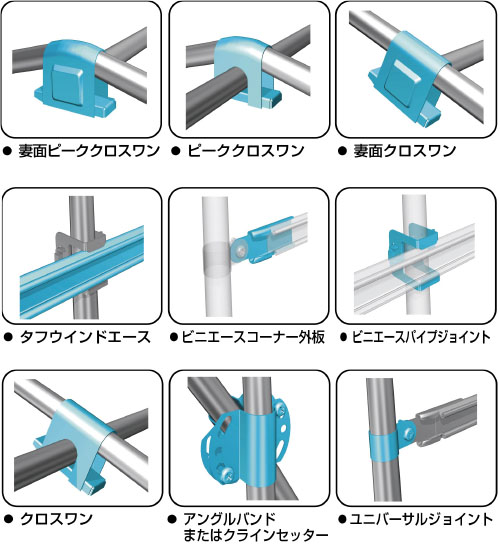

■接合部のゆるみ

現象・点検

接合部のゆるみがあると、ハウス強度の低下に直結します。部品のクサビやボルト・ビスにゆるみがないことを点検します。

処置

ゆるみがある場合は確実に取り付け直してください。

-

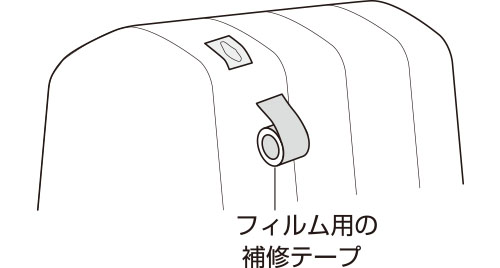

■フィルム破れの応急処置

現象・点検

フィルムの破れがあると、その部分から風が吹き込むなどして、大きな被害につながるおそれがあります。

処置

補修テープを使って、しっかり穴をふさいでください。

-

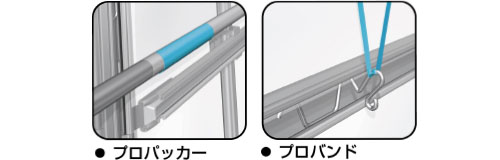

■樹脂製品の交換

現象・点検

プロパッカー、プロバンドなどの樹脂製品は紫外線によって徐々に白化して劣化します。劣化すると部品の破損とともに、風が吹き込むなどしてハウスの被害につながることもあります。

処置

シーズン毎のハウス点検時に劣化が確認できた場合、交換してください。

台風や強風に対する保守管理

台風・低気圧などで強風が予想される際は、通常の保守管理に加え、以下の項目にも留意してください。

-

1.ハウス周辺をきれいに片付ける

ハウス周辺のものが風に巻き上げられて、ハウスを損傷することを避けるため、ハウス周辺をきれいに片付けてください。

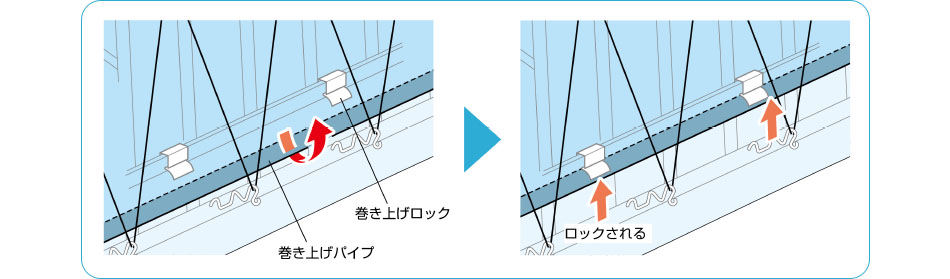

2.巻き上げ部をロックする

側面フィルムが風にあおられないように、巻き上げ部を確実にロックしてください。

-

被害発生の原因から対処方法までわかりやすく解説!

ハウス丸わかり教本